人事コンテンツ

研修は意味ないと思われてしまう特徴とその影響|効果的なものの特徴と合わせて解説!

2025/3/17

「社内の研修が形骸化し、効果が見られない」「研修の有効性が疑問視されており、従業員や役員から懐疑的な意見が寄せられている」といった課題を抱える企業もあることでしょう。

「研修は意味ない」との声もありますが、正しいやり方で実施することで、知識・スキル・コンピテンシーのいずれも、研修による開発が可能です。

本記事では、意味のない研修の特徴や、それによって生じる問題、そして効果的な研修を実施するためのポイントまで徹底してご紹介します。研修の有効性に課題を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

そもそも研修自体効果があるのか

通常の座学形式の研修は、短期的に習得可能な知識やスキルの向上において、有効なアプローチといえます。たとえば、企業理念や業界のトレンドに対する理解を深めさせたり、新しいソフトウェアの使い方を習得させたりするうえでは、研修が効果的です。

一方で、コンピテンシー(行動特性)のような深層的な能力は、研修だけで十分に能力を伸ばすことは難しいでしょう。個人の行動様式に深く根ざしているため、研修で得た知識やスキルを実際の業務で継続的に実践し、経験を積むことで徐々に向上していきます。

このように、知識・スキル・コンピテンシーのいずれも研修で効果を得られますが、効果を得られるまでの期間や効果が期待できる研修内容は、大きく異なる点に注意しましょう。

意味のない・つまらないと思われてしまう研修の特徴3つ

研修で効果を得るためには、避けるべき研修の特徴を理解し、そのような研修を実施しないことが重要です。ここでは、意味がなく、つまらないと思われがちな研修の特徴を3つご紹介します。

- 目的が不明瞭で形骸化してしまっている

- 目的が曖昧で受講生が必要性を理解していない

- 学びの内容と研修のやり方が合っていない

現状に当てはまってしまっている場合は、原因・問題点を理解し改善していくことで、より有意義な研修を実施できるでしょう。

目的が不明瞭で形骸化してしまっている

研修の目的が明確でない場合、その効果は著しく低下してしまいます。どの能力をどのような目的で伸ばすために研修を行っているのかが明確でなければ、実施側も受け手側も惰性で研修に臨んでしまうことになるでしょう。

このような状況下では、研修のゴールが見えないため、参加者はただ時間をやり過ごすだけになってしまいがちです。実施側も、なぜこの研修を行うのかという本質的な問いに答えられず、単に例年どおりのプログラムをこなすだけになってしまうでしょう。

結果として、研修の有効性は大きく損なわれます。参加者は研修から得られるものが少ないと感じ、「つまらない」「意味がない」という印象を持ってしまうのです。また実施側も、研修の成果を適切に測定できず、改善のための具体的なアクションを取ることが困難といえます。

このような事態を避けるためには、研修の目的を明確に設定し、それを参加者と共有することが不可欠です。

たとえば、「この研修を通じて、顧客対応スキルを向上させ、顧客満足度を高める」といった具体的な目標を掲げてみましょう。そうすることで、研修の意義が明確となり、参加者のモチベーションが高まります。

目的が曖昧で受講生が必要性を理解していない

効果的な研修の実施には、明確な目的設定が不可欠です。しかし、多くの場合、研修の目的が曖昧なまま実施されてしまうことがあります。

そもそも「何のために研修を行うのか」が決まっていない状況では、研修の意義や方向性は不明確となりやすいです。この曖昧さは、研修を企画・実施する側だけでなく、受講生にも大きな影響を与えます。

受講生にとって、研修の目的が不明確であれば、なぜその研修を受ける必要があるのかを理解することは困難です。結果として、「この研修は自分にとって必要ないのではないか」という疑問や、「時間の無駄ではないか」という否定的な感情を抱きやすくなるでしょう。

このような状態で研修に参加しても、受講生のモチベーションは低く、積極的に学習してもらうことは難しくなります。

したがって、研修の目的を明確に定め、その必要性を受講生にも十分に伝えることが重要です。

たとえば、研修がどのようにして業務の品質向上につながるのか、キャリア形成にどう役立つのかなどの具体的なメリットを示すことが重要です。そうすることで、受講生の理解と参加意欲を高められるでしょう。

学びの内容と研修のやり方が合っていない

効果的な研修を実施するためには、学習内容と教育方法を合致させることが重要です。一方で、研修の目的とアプローチがズレてしまった状態で実施していることもしばしば見受けられます。

たとえば、実践的なスキルを身につけるべき研修で座学ばかりが行われたり、逆に理論的な知識を深めるべき場面で実習に多くの時間が割かれたりすることがあります。

とくに、知識・スキル・コンピテンシーの違いを意識せずに研修を設計してしまうと、学習効果が大きく損なわれやすいです。知識の習得には講義形式が適している一方で、スキルの向上には実地での研修が効果を示します。また、コンピテンシーの育成には、長期的な実践と振り返りが不可欠です。

これらの違いを無視して画一的なアプローチを取ると、受講者は研修の意図や有効性を感じ取れず、「つまらない」「役に立たない」という評価につながりかねません。

したがって、研修の設計時は、伸ばしたい能力に合わせて最適な教育方法を選択しましょう。

意味のない研修を行うことによる影響2つ

効果的でない研修を実施することは、単に時間と労力の無駄づかいになるだけでなく、そのほかの側面でも悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、意味のない研修を行うことで生じる問題を2つご紹介します。

- 研修の出欠率が下がる

- エンゲージメントが下がる

これらの悪影響を理解することで、研修の質を向上させる重要性がより明確になるでしょう。

研修の出欠率が下がる

有効性の感じられない研修が続くと、社員の間で「自社の研修はつまらない」「意味がない」というネガティブな評価が広まりやすくなるでしょう。このような評判は、受講者の意欲に影響を与えます。

たとえば、多くの社員が研修を避けるようになったり、研修にただ出席するだけで実務には反映しなくなったりする可能性があるでしょう。また、たとえ後に質の高い研修を提供したとしても、その印象が覆りづらくもなります。

結果として研修の参加率が著しく低下し、本来なら全社員に伝えるべき重要な情報や必要なスキルの習得機会が失われてしまう恐れがあります。それにより、個人の成長が滞るだけでなく、組織全体の競争力低下にもつながりかねません。

エンゲージメントが下がる

効果的でない研修に度々参加させられることで、社員の間に不満が蓄積されていきます。

「貴重な時間を無駄にさせられている」という感覚は、業務へのモチベーションが低下したり、組織に対する信頼やロイヤルティが徐々に失われていったりすることにもつながるでしょう。

社員の仕事への熱意や、組織への帰属意識が薄れることで、生産性の低下や優秀な人材の流出など、組織にとって深刻な悪影響をもたらす可能性も考えられます。

効果的な研修の特徴とは

効果的な研修には、以下のような特徴があります。

- 伸ばすべき能力と水準が明確である

- 伸ばしたい能力に対して適切なアプローチができている

これらの特徴を理解し研修に取り入れることで、より有意義で成果の上がる研修を実施できるようになるでしょう。

以下では、効果的な研修の主要な特徴について、詳しく解説します。

伸ばすべき能力と水準が明確である

研修を効果的に実施するためには、どの能力をどの水準まで伸ばすべきかが明確に定義されていることが重要です。

具体的には、組織内で「能力モデル」を作成し、各職務に応じて求められる能力水準を明確に設定する必要があります。

たとえば管理職には、計画の立案能力や目標設定、コミュニケーション能力、論理的思考力などの能力が必要です。管理職向けの研修では、各能力の具体的な定義とレベルを定めたあとで「計画立案能力を5段階中レベル3まで向上させる」といった明確な目標を設定しましょう。そのうえで、目標に合わせた研修プログラムを練るのです。

目標を明確化することにより、研修で特定の能力を開発しやすくなります。参加者自身も自分の現在の水準と目指すべき水準を認識でき、より積極的に学習に取り組みやすくなるでしょう。

このように、能力と水準を明確にすることで研修の方向性が定まり、効果的なプログラムの設計が可能です。同時に、研修後の評価もより客観的に行えるようになり、継続的な改善にもつながるのです。

伸ばしたい能力に対して適切なアプローチができている

効果的な研修を実施するためには、伸ばしたい能力の性質を理解し、それに適したアプローチを選択することも重要です。

先述のとおり、知識・スキル・コンピテンシーの3つの能力はそれぞれ最適な学習方法は異なります。ここでは、適切な学習方法をより具体的に解説します。

知識の習得には、講義やeラーニングなどの座学が効果的です。たとえば、営業スキルを向上させたい場合に、商品知識やセールストークのポイントを講義やe-ラーニングで教えることで、必要な知識を身につけてもらえます。

また、スキルの向上には実践的なワークショップやロールプレイングが有効です。座学で教えた営業トークをロールプレイングで実践してもらうことなどが効果的です。

コンピテンシーは、長期的な経験と実践を通じて徐々に形成されるものであるため、研修だけで定着させることはほぼ不可能といえます。そのため、コンピテンシーについては、研修後の職場での実践や継続的なフォローアップを通じて育成していくようにしましょう。

たとえば、研修後に長期的なアクションプランを作成し、定期的に1on1ミーティングを開催してフィードバックを行うことなどが効果的です。コンピテンシーは、長期的な視点を持って育成することが大切です。

効果的な研修にはe-ラーニングによる事前学習が有効

昨今では、e-ラーニングを活用した事前学習が、研修の効果を高めるうえで効果的なアプローチとして注目されています。とくに「反転クラス」と呼ばれる手法は、研修の効率性と効果を大きく向上することが可能です。

反転クラスでは、従来の座学にあたる部分をe-ラーニングに置き換え、研修の前提となる基礎的な知識を参加者に事前に学習してもらいます。そして実際の研修の場では、ワークショップやディスカッション、ロールプレイングなどの実践的な演習に重点を置くのです。

この方法により、知識のインプットとアウトプットの双方を効果的に補完させられます。

たとえば、営業スキルの向上を目的とした研修では、商品知識や基本的な交渉術をe-ラーニングで事前に学習してもらうことで、研修当日は商談のロールプレイングに多くの時間を割けるようになるでしょう。

また、新入社員向けのビジネスマナー研修では、座学で基本知識を学んだあとに実際の電話応対や名刺交換のロールプレイングを行うことで、より効果的な学習が可能となります。

この反転クラス方式を採用することで、限られた研修時間をより有効に活用でき、研修を有意義なものにできます。それによって研修の満足度を高められ、参加者のモチベーションも高められるでしょう。

また、個人の学習スタイルや進度に合わせた柔軟な学習も可能となり、より効果的な能力開発につながります。

まとめ

研修の効果に疑問を感じている企業は少なくありませんが、適切に設計された研修は従業員のスキルアップや組織の成長に役立ちます。

まず、効果的な研修を実施するためには、意味がない・つまらないと思われてしまう研修の特徴を把握しましょう。目的が不明瞭で形骸化してしまっている、受講生が必要性を理解していない、学びの内容と研修のやり方が合っていない、などが典型的な例です。

効果的な研修を実施するためには、目的を明確に設定することや、伸ばすべき能力と水準を明確にし、それに対して適切なアプローチを選択することが大切です。また、e-ラーニングによる事前学習を取り入れるなど、学習効果を高める工夫も行っていきましょう。

これらのポイントを押さえて研修を設計・実施することで、従業員の成長と組織の発展につながる効果的な人材育成ができるようになるはずです。

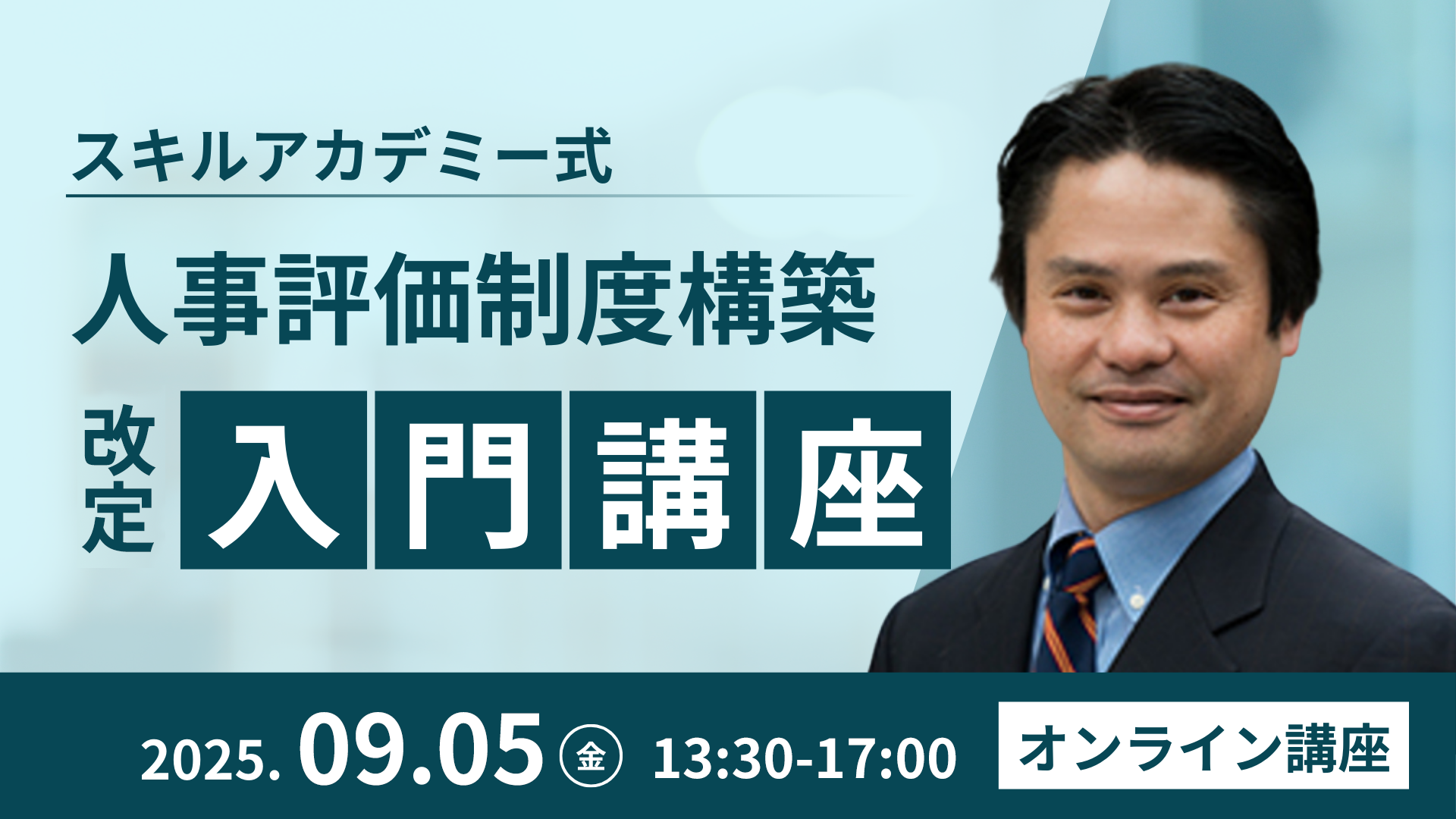

組織・人事プロフェッショナル養成講座を配信中!

人事制度を学んだことがない方向けに、企業における人事の役割を体系的に学べる講座をオンデマンド型で配信しております。

- 全10回の講座でどこよりも「深く」「幅広く」学べる

- 合計約900ページにも及ぶ資料をプレゼント

- オンラインでいつでもどこでも受講可能!

- 講師への質問が可能!

本講座では、人事に配属されたばかりの新人の方はもちろん、今の人事のやり方が正しいか今一つ自信が持てない経営者、人事責任者、人事コンサルタントを対象に、企業における人事精度を一から学ぶことができます。

記事監修

- 前田 正彦(まえだ まさひこ)

- 株式会社スキルアカデミー 代表取締役CEO

慶應義塾大学経済学部卒業。米国マサチューセッツ工科大学経営大学院(Sloan School of Management)修了。株式会社前田・アンド・アソシエイツ代表取締役(現職)。

株式会社NTTデータにて金融システムの開発に携わった後、 数々のコンサルティングファームにて、戦略立案から実行・定着までのプロジェクトを数多くリードしてきた。

その後人事・組織コンサルティングの必要性を痛感し、当該分野のプロジェクトを立ち上げ、戦略から人事・組織コンサルティングまで一貫したサービスを提供している。

スキルアカデミーにおいては、代表取締役CEOとしてAI人事4.0事業全体の推進をリードするほか、組織・人事・人材開発などの案件を数多くリードしている。

また組織診断・管理特性、職務等級制度・成果報酬制度などツールを開発。グローバル人事プロフェッショナル組織であるSHRM認定資格を取得。